就活を考えている人は、「自己分析をしっかりおこないましょう」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。自己分析は就活に不可欠ということはわかっていても、漠然と不安を抱えている就活生も多いようです。

この記事では、自己分析の目的や具体的な方法、自己分析結果の活用術まで、具体例とともに解説します。この記事を読んで、就活以降も役立つ自己分析のスキルを身に付けましょう!

就活のための自己分析とは

就活の最初のステップとして知られる自己分析。自己分析がなぜ必要なのか、どんな効果があるのかをお伝えしていきます。

自己分析とは何か

自己分析とは、自分の強みや弱み、価値観、経験などを振り返り、自分がどんな人間かを理解する作業のことです。就活の場では、自分のことをよく理解した上で就活を進めることで、企業選びやキャリア形成に高い納得感を持つことができます。

自己分析の目的

就活のための自己分析には主に3つの目的があります。

キャリアや将来の軸を考えるため

就活は直近で就職をする企業を選択するだけではなく、長い目で見たキャリア形成について考えることができる貴重な機会です。将来の目標を明確にし、自身の理想像を持つためには、現状の自分をよく知る必要があります。

自分の価値観を明確にするため

人はそれぞれが固有の価値観を持っています。自分がどんな価値観や思考の傾向を持っているのかを理解することで、就活をより効率的におこなうことができます。

自分の強み・弱みを理解するため

自己分析をすることで、自分の強みや弱みを明らかにすることができます。強みを活かした仕事はどういったものなのか、反対に弱みを克服したりその影響を少なくするような選択肢は何なのかを検討する上で有益です。

就活初心者の自己分析に関するお悩みを一気解決!

自己分析は就活の第一歩

自己分析は就活のまずはじめにおこなう作業です。就活という長いプロセスを進んでいく前に、現状を明確にすることが重要です。

自己分析には正解がありません。また、就活を機にはじめてやってみるという方も多く、不安を抱えている方も多いはず。就活初心者が抱きやすい「自己分析にまつわる質問」に答えていきます!

自己分析で必要なものは?

自己分析に必要なものは、思考プロセスを記録するノートとペンです。自己分析は分析をおこなう過程で出てきた要素がとても重要です。そのため、記録はなるべく細かく残すことをおすすめします。

自己分析の記録はパソコン上で完結させることも可能です。また、自己分析をサポートするためにツールや本を活用するのも効果的です。

自己分析の所要時間は?

自己分析の所要時間は、1回につき1〜2時間程度が目安です。

集中力が持続しやすい時間で区切り、複数回に分けて継続的に行うと、深い理解に繋がります。長時間になりすぎると疲れて効果が薄れるので、適度に休憩を取りながら進めると良いでしょう。

自己分析はいつやるべき?

自己分析は就活の軸を形成するために大切なプロセスです。そのため、就活が本格化する前に実施しましょう。

新卒採用がもっとも活発化する春・夏採用に焦点を当てるとすると、大学3年生もしくは大学院1年生の春、もしくは進級前に自己分析をおこなうのが理想的です。

ただし、遅れてしまっても焦る必要はありません。締切に追われるより、質の高い自己分析をすることが重要です。

自己分析は何回やるべき?

自己分析は一度で終わらせずに、状況に応じて複数回実施するのが理想的です。就活や学生生活が進んでいくと、数か月の違いでも価値観に変化が現れてくる場合があります。

就活の初期段階では、1〜2か月に1回のペースで深掘りや見直しをすると良いでしょう。中期〜後期は、選考フェーズごとに見直したり、迷いや方向転換のタイミングで分析し直すことで、今の等身大の自分をより深く理解することができます。

自己分析がうまくできていないとどうなるの?

自己分析が不十分だと、納得した就活をおこなうことが難しくなる場合があります。自分の強みや価値観を十分に理解していないため、自己PRで個性をうまく伝えられません。また、選考が進むにつれて不安や迷いが増え、自信を失いやすくなります。

そして、自己分析が不足していると、自分に合わない環境や仕事を選んでしまう可能性があり、ミスマッチな企業に入社するリスクが高まります。

自己分析のやり方は?便利ツールを一挙紹介!

世の中には、自己分析を実施するためのさまざまな便利ツールが存在します。代表的なツールの使い方とおすすめポイントをまとめました。

特徴の異なるツールを複数個組み合わせることで、自己分析の深みが増していきます。

自己と徹底的に向き合う!一人で黙々派におすすめ3選

自己分析は自分を深堀る作業です。「一人で静かな部屋で集中しておこないたい!」という方に勧めたい自己分析ツールを、3つご紹介します。

自分史

自分史とは、自分の過去の出来事や経験を時系列で整理するものです。小学校から現在までを区切り、学校生活、部活動、アルバイト、趣味など具体的な経験を書き出します。それぞれの出来事について、感じたことや学んだこと、達成したことを整理するのがポイントです。

自分の価値観や強み・弱みが見えてくるので、就活では自己PRや志望動機を作る際に役立ちます。

Why分析

Why分析は「なぜ?」を繰り返して自分の行動や選択の背景を深掘りする手法です。自分の選択や行動の背景にある本質的な理由を見つけることが目的です。

たとえば「なぜその部活動を選んだのか?」という問いをきっかけに、その理由をさらに掘り下げて考えます。

行動の理由を掘り下げることで、自分の価値観や強み、志向性がより明確になります。

マインドマップ

マインドマップは、中心にテーマを置き、そこから枝分かれさせる形でアイデアを視覚的に整理するツールです。就活での自己分析では「自分」というテーマを中心に置いて、学業、趣味、経験、性格などを枝にして細かく深掘りしていきます。

視覚的に情報を整理できるため、自分の特徴や強みが一目でわかるようになります。書き出していく中で新しい気づきを得ることができるのも特徴です。

自己分析を一人でおこなうときのポイント

自己分析を一人で実施する際は、考えを意識的に書き出しましょう。頭の中で考えるだけだと、アイデアがまとまらずモヤモヤしやすいです。書き出して見える化することで、「認識しているつもり」を解消できます。

また、自己分析ははじめは難しいと感じるものです。はじめから完璧にまとめようとせず、気軽に思いついたことを書き出し、手を動かし続けることが重要です。最初は漠然とした内容でも、後から何度も見直すことで具体性や深みが増していきます。

他者のチカラでより客観的に!複数人派におすすめ3選

自己分析は主観的な分析だけではなく、客観的な視点も重要です。他者から見た自分を知ることによって思いがけない自分の一面が見つかることもあります。他者のチカラを活用して自己分析により客観性を持たせるための代表的な3つの方法をまとめました。

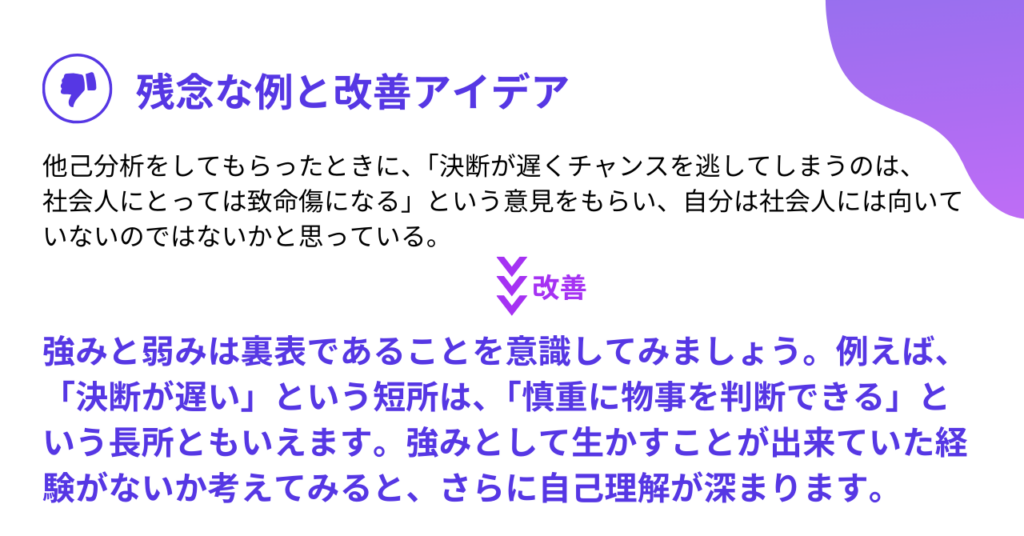

他己分析

他己分析とは、自分では気づきにくい性格や特徴を、他人に聞いて客観的に分析する方法です。身近な人に自分の長所や短所、印象に残るエピソードなどを教えてもらうことで、自己分析では気づけない強みや弱みを見つけることができます。

他己分析は自己分析だけでは見えない部分を補完する役割があります。そのため、自己分析をおこなったあとに他己分析を実施するとより効果的です。

ジョハリの窓

ジョハリの窓は、自分の特性を「自分が知っているか」「他人が知っているか」の2軸で4つの領域に分けて整理するフレームワークです。

4つの領域は以下です。

- 開放の窓(自分も他人も知っている部分)

- 盲点の窓(他人は知っているが自分は知らない部分)

- 秘密の窓(自分は知っているが他人は知らない部分)

- 未知の窓(自分も他人も知らない部分)

ワークを進める際には、自分を良く知る家族や友人、先輩などに協力してもらうと良いでしょう。自分の強みや弱みを他者の視点で客観的に理解することができ、他者からのフィードバックを受け入れるのに役立ちます。

キャリアアドバイザー

自己分析においては、就活のプロフェッショナルであるキャリアアドバイザーの協力を得るのも有益な方法です。プロの視点でアドバイスをもらうことで、自己分析がより深く、具体的になります。

また、キャリアアドバイザーは業界や企業の情報に詳しい場合が多いので、自己分析の結果をもとに進むべき方向性について助言がもらえるのも大きなメリットです。

自己分析を他者に頼むときのポイント

単に「私について分析して」と言っても答える側は困ってしまいます。「自分の強みは何だと思う?」や「一緒にいたとき印象に残ったエピソードは?」など、具体的な質問を事前に用意しておくと、理想的な他者の視点を得ることができます。

そして、他者の視点から思いがけない指摘を受けることも少なくありません。自分の予想と違う意見でも否定せず、「そういう見方もあるのか」と前向きに受け止め、分析に活かす姿勢を持つことが重要です。

自己分析お助け道具の活用術

自己分析をさらに効率的に納得した形で進めるためには、本やAI、診断ツールといった自己分析のサポートとなる道具を活用することも効果的です。

自己分析本を利用する

自己分析について詳しく紹介された書籍を読むと、就活のみならず生涯に渡って役に立つ自己分析スキルが身に付きます。今回は初心者でもわかりやすく自己分析術を学ぶことができる書籍を3つ紹介します。

『あなたが「一番輝く」仕事を見つける最強の自己分析』

この本では、自己分析の具体的なステップが詳しく解説されている上、ワークや質問が豊富なので、初心者でも迷わずに自己分析を進めることができます。

また、自己分析を就活の中でどう生かしていくのかについても丁寧に説明されているので、実際の就活で役立つ知識が得られる書籍です。

『自分らしく生きるための自己分析』

この書籍では「自分らしさ」に焦点が当てられています。就活では「自分らしさ」を企業に伝えることが重要だと言われていますが、実はそれを見つけるのに苦戦する就活生は多いです。この本では、自分の価値観や個性を深く掘り下げる方法が解説されており、自然体での自己表現をサポートしてくれます。

他人と比較するのではなく、「自分らしさ」を武器にした就活が可能になり、「自分を知るって楽しい!」と思えるようになるでしょう。

『ハーバードの自分を知る技術』

この本では、ハーバード大学で実際に教えられている科学的で論理的な自己理解のフレームワークや思考法が紹介されています。「自分を知るための問い」が多く含まれているので、自分の過去の体験を振り返りながら読み進めることで、新しい自分を発見できるはずです。

この本で学んだ「自分の言語化スキル」を活かせば、就活のみならず、その後の人生にも役立つ「本当の自分を知る力」を鍛えることができます。

AIのサポートを利用する

近年の生成AIの発達は各分野で注目されていますが、就活の自己分析においても例外ではありません。AIの技術をうまく活用することによって、自己分析により客観的な視点を取り入れることができます。

ChatGPT

ChatGPTを使った自己分析では、自己分析をするために必要な質問項目を示してもらう活用法が効果的です。具体的には、ChatGPTに「過去の経験を整理するための質問を教えて」「強みと弱みを深掘りするための質問を教えて」「就活の軸を見つけるための質問を教えて」などの依頼をしてみましょう。これらの質問に自分で答えることで、網羅的にエピソードを形作ることができます。

また、自己分析を活用する際にもChatGPTからサポートを得ることが可能です。例えば、自己分析内容を具体的に伝えた上で「自己PR文を作って」と依頼すると、適切な文章を作成してくれます。

BaseMe AI

自己分析型の就活サービスとして知られるBaseMeが展開するBaseMe AIでは、BaseMeに登録しているプロフィールを分析し、自己分析のサポートをしてくれます。

就活生が抱える疑問がショートカットから選べる仕様なので、何から聞いたら良いのかわからない方にも使いやすいデザインになっています。

また、すでにある自分の情報をもとに分析をしてくれるので、他者からの客観的な意見を得たいけれども、身近に協力をお願いできる人がいないという方には特におすすめです。

BaseMe AIは就活に特化したAIサービスなので、自己分析のみならず、マッチした業界・企業探しや、自己PR文の作成など、就活における壁打ち全般に対応しています。

診断ツールを利用する

人の性格や思考の傾向を分析するツールが多数存在します。これらを活用して得られた診断結果は、自己PRを整理する際や相性の良い企業を選ぶ際に大変参考になります。

ストレングスファインダー

ストレングスファインダーは、アメリカの調査会社が開発した、自分の「強み」を見つけるための診断ツールです。公式サイトや書籍で診断を受けることで、自分が持っている特徴や才能を「34の資質(テーマ)」の中から特に得意な5つとして教えてくれます(診断は有料、書籍購入時にコードが付属している場合もあり)。

診断された「強み」が自分のこれまでの経験とどう関連しているのかを考えたり、具体的にどのような行動や考え方に繋がっているのかを明確にしたりすることで、自身の強みがより強固になります。

弱みに目を向けすぎるのではなく、強みをどう活かすかに集中することができるので、説得力のある自己PRをしたい方に特におすすめです。

ビッグファイブ尺度

ビッグファイブ尺度は、人の性格を5つの視点から見て、自分や他人を客観的に理解するための方法として知られています。尺度は「外向性」「調和性」「誠実性」「神経症傾向」「開放性」の5つで構成されており、これらは人の行動や思考パターンを理解するための重要な指標とされています。

オンラインの診断ツールやテストを利用して、自分の性格特性を測定してみましょう。各性格特性を自分の経験に当てはめることで、強みや弱みを具体的なエピソードとして認識できます。

エニアグラム

エニアグラムは、人間の性格を9つのタイプに分類し、それぞれの特徴や行動パターンを理解するためのツールです。性格診断や自己成長、対人関係の改善に役立つとして、就活のみならず広く利用されています。

診断された性格タイプから、自分の本質的な性格や行動の動機、思考の癖が明らかになります。これまでの経験などの具体的な要素から、傾向などの抽象的な要素を抽出したいときに、エニアグラムの診断は特に役に立ちます。

新卒就活での自己分析の注意点

自己分析の内容、ペースなどは人それぞれです。そのため、自分の自己分析が良い自己分析なのか、それとも悪い自己分析なのかの判断が難しいこともしばしば。

ここでは、よくある自己分析の落とし穴を紹介します。質の高い自己分析ができるよう、よく参考にしてください。

ツールを利用して満足しないように注意!

世の中には自己分析に関する無数のツールが点在しています。また、自己分析の経験が浅い方にとっては、これらを使いこなすのに精一杯で、ツールを利用したことに満足してしまうことも多いです。

ツールはあくまで自己分析をサポートするものです。なぜそのツールを使うのかを考えた上で利用すると、落とし穴にはまりにくくなります。

過剰な自己肯定・自己否定に陥らないように注意!

自己分析を進めていくと、自分を「過剰に肯定」または「過剰に否定」してしまうことがあります。どちらもバランスを欠いた自己認識を生み、就活全体に悪影響を及ぼす可能性があるので注意が必要です。

過剰な自己肯定とは、自分の強みばかりに目を向けて弱みを認めようとしないことです。過度な自己肯定は、弱みを改善する成長機会を逃したり、過信による企業とのミスマッチを引き起こす可能性があります。

一方で過剰な自己否定とは、失敗や短所などの自分の弱みにばかり目を向けて、強みを軽視することです。自己否定をしすぎると、自分に可能性があることを見失って自信を失いやすくなります。就活において自分の価値を効果的に伝えられないだけではなく、ネガティブな自己認識が採用担当者に伝わると、悲観的な印象を植え付けることになります。

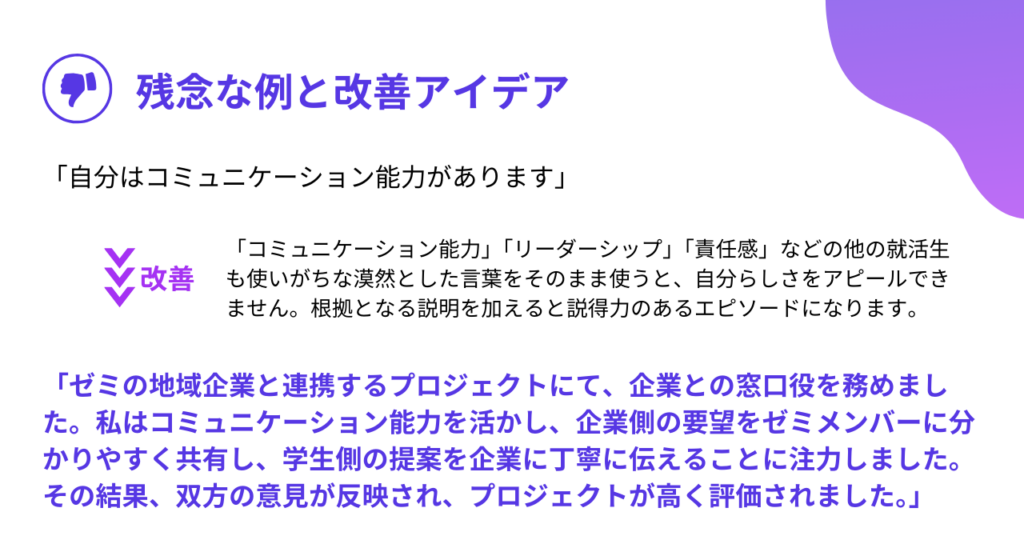

漠然とした言葉を使いすぎないように注意!

就活の自己分析では、自己分析で明らかになった自分の長所や短所、価値観や経験を具体的に言語化する必要があります。その際に漠然とした言葉を多用してしまうと、入社後のイメージを持つことが難しくなり、採用担当者の印象に残りにくくなります。また、自己分析が不十分だと判断されてしまい、信頼性に疑問を持たれる可能性があります。

自己分析を「やり直す」とき

自己分析は複数回実施するとより効果を発揮します。自己分析をやり直す際のメリットや注意点をまとめました。

自己分析を複数回おこなうメリット

自己分析を複数回おこなうことで、自己理解が深まります。就活や学生生活が進んで新たな経験を積むと、自分の価値観や興味分野が変化することがあります。そのため、自己分析を繰り返しおこなうことで、新たな方向性に合った自分の特性を見つけられます。

自己分析をやり直すときの効率的な方法

自己分析をやり直すときは、まず前回の自己分析を振り返りましょう。以前記録をした自己分析ノートを見返して傾向を確認するとともに、曖昧な点や具体性が欠ける点を確認しましょう。

その後、新しい経験を反映させていきます。「その経験を通じて自分がどう変わったか」に注目すると、自身の変化や成長を明確化できます。

余裕があれば自己分析ツールを利用したり、他者の協力を得たりして、自分では気づけない部分を補完しましょう。

自己分析2回目以降に気を付けること

自己分析を2回目以降実施するときには、時間をかけすぎないことをおすすめします。自己分析には終わりがなく、気がついたら何時間も経っていた、ということもあります。

自己分析をやり直すときは、自己分析の大枠はすでにできている状態なので、30分〜1時間の短時間でまとめられると良いでしょう。深堀りをしすぎると、方向性を見失い、余計に混乱を招く可能性があります。

自己分析はゴールではない!自己分析が終わったら

自己分析は就活におけるスタート地点にすぎません。自己分析の結果をもとに行動と経験を積むことによって、就活がさらに有意義な活動になります。

業界・企業研究をおこなう

自己分析で明らかになった強みや弱み、価値観に基づいて、自分にあった業界や企業を調べていきましょう。働くイメージを具体化するために重要なステップです。

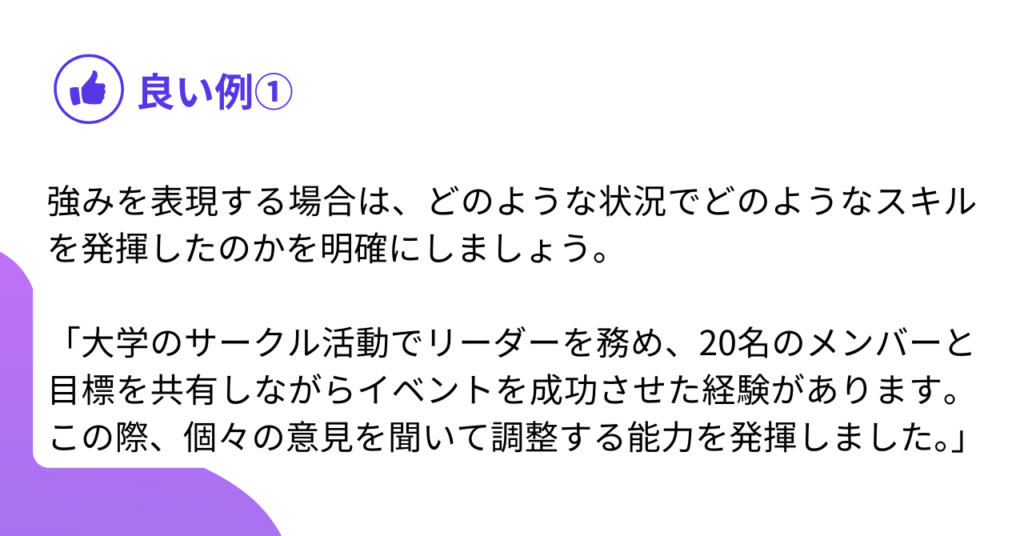

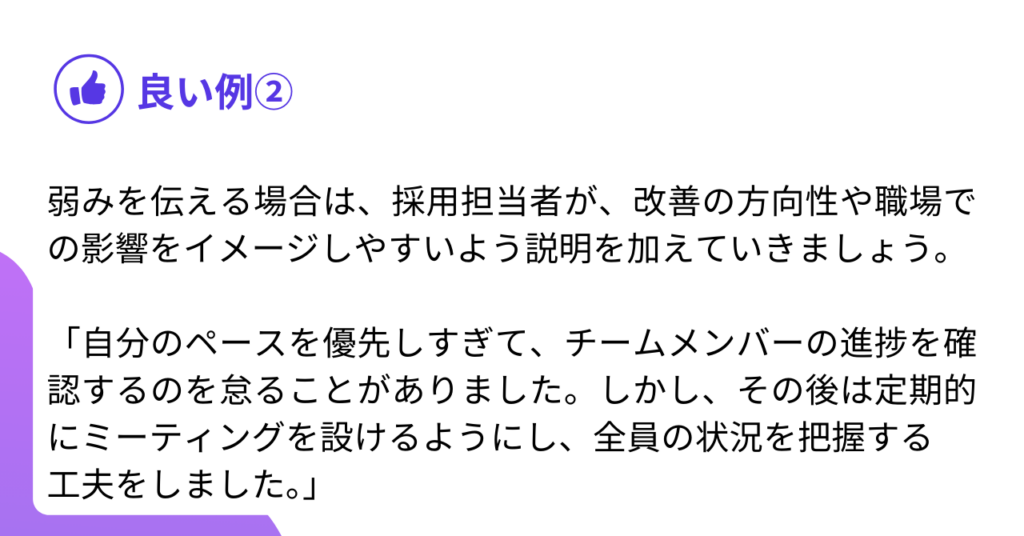

志望動機や自己PRを整理する

自己分析の結果をもとに、志望動機や自己PRを文章化していきましょう。具体的なエピソードを盛り込めると、企業への貢献が伝わりやすく、説得力のあるPRになります。

行動を起こす

自己分析を通じて、自分の得意・不得意、譲れない点や思考の傾向などが明確になったところで、企業の実際の様子を確かめにいきましょう。各企業が開催しているインターンシップや説明会に参加してみたり、OB・OG訪問をおこなったりして、自己分析で明らかになった「自分」と企業を照らし合わせてみると効果的です。

まとめ

就活における自己分析は、納得した企業と出逢うためには避けては通れない道です。一方で、就活を始めようと考えている方にとって、自己分析は最初の壁と言っても過言ではありません。自己分析を人生で初めておこなう人も多く、苦手意識を持つ場合があるようです。

しかし、自己分析は自分のことをよく知るための大事なプロセスです。自己分析をするきっかけは就活かもしれませんが、自分の長所や短所を知り、価値観に気が付き、性格や思考の癖を客観的に認識することは、将来さまざまな決断をする上でとても重要なことです。

必要に応じてツールを活用しながら、自己理解を深めることで、未知の自分に出会えるはずです。網羅的な自己分析で、就活をスムーズに切り出していきましょう。